仪器仪表的检定校准管理的规程是怎样的?

仪器仪表的检定校准管理规程是确保仪器仪表准确性和可靠性的重要手段,以下是该规程的详细内容:

一、目的与范围

目的:建立仪器仪表检定校准管理规程,确保生产过程中的计量、化验指标以及设备对应产品的工艺控制参数符合国家计量法的要求,并符合相关质量标准(如GMP)的规定。

范围:适用于公司内所有用于采购、生产、质检、贸易的计量仪器仪表。

二、责任与分工

设备管理员:负责仪器仪表的送检、培训以及相关资料的建档、记录的发放、收回及保存工作。

QA(质量保证):负责仪器仪表使用过程中的指导及监督工作,确保仪器仪表在规定的条件下使用。

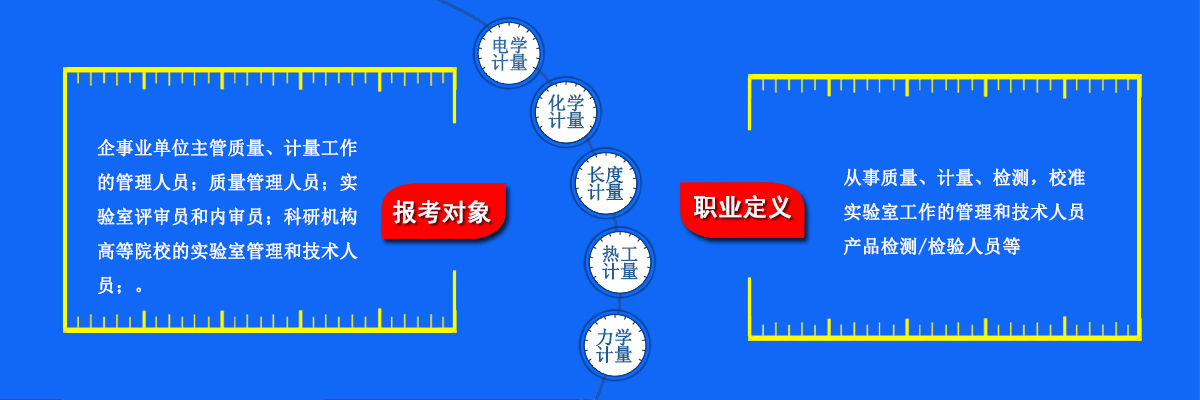

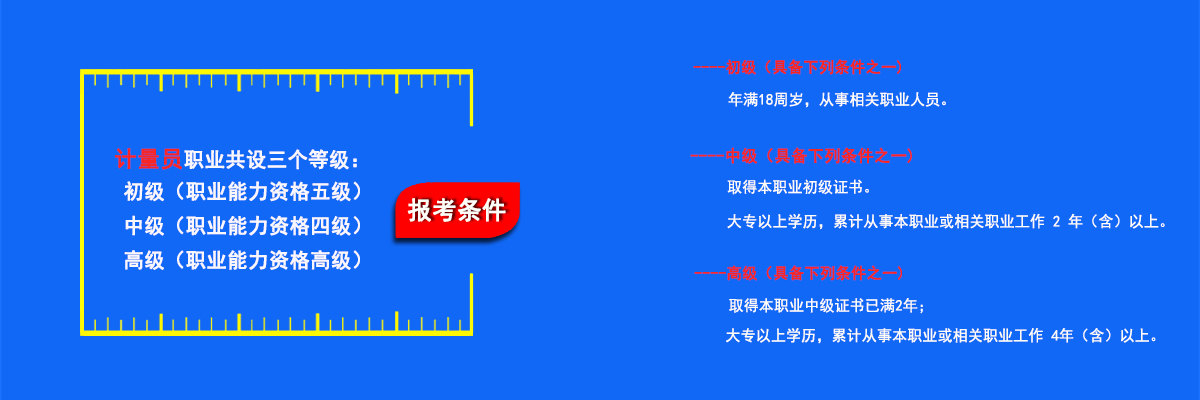

计量员:负责仪器仪表的检定、校准及填写相关记录工作。

三、仪器仪表的分类与管理

分类依据:

A类仪器仪表:有计量保证要求、国家列入强制检定、对产品质量有重大影响的仪器仪表。应进行周期检定计划,严格执行检定,校准、校验时也要明确规定。A类仪器仪表规定等级为Ⅰ级。

B类仪器仪表:通用的、有准确度要求的、对产品质量有明确影响的仪器仪表。检定周期原则上不应超过检定规定的最长周期,可根据工作需要进行适当减少检定项目或只作部分检定,可使用校准,经评估测试后可延长校准周期。B类仪器仪表规定等级为Ⅱ级。

C类仪器仪表:国家规定进行一次性检定和国家暂无要求的仪器仪表。可在入库验收检定后投入使用,使用过程可进行功能检查。C类仪器仪表规定等级为Ⅲ级。

管理要求:

建立仪器仪表台账,将仪器仪表划分等级,进行分类管理。

新购入的仪器仪表需增加到台账上,并建立其相关资料档案,如说明书、合格证、操作手册等。

台账的所有仪器仪表应与生产要求相配套。

四、仪器仪表的使用

使用条件:经过检定或校准、校验合格后的仪器仪表,在其规定的环境条件下方可使用。

操作规程:仪器仪表的使用应严格遵守其标准操作规程,不允许超量程、超范围使用。

操作人员:使用精密仪器仪表的操作人员需进行专业培训,并合格后才可上岗操作。

变更处理:使用过程中依据等级的不同,测量精度、范围要求不同,可作降级使用,并做变更处理。

禁止事项:仪器仪表使用人员不得私自拆装、更换以及改变其中的电(气)路部分。未经检定、校准及校验合格的仪器仪表,严禁投入使用。

五、仪器仪表的维护保养及维修

存放环境:仪器仪表要在其规定的环境下保存,并做好日常清洁工作。对不常用的仪器仪表需装入专用的工具箱或用干净的布罩盖其表面。

存放要求:仪器仪表的存放应按其具体要求摆放整齐、有序,且具备存放仪器仪表的辅助设施。

保护措施:需要有保护措施的仪器仪表,按其使用要求采取相应的保护措施。

维修处理:使用过程中发现仪器仪表出现异常或故障,应由专业技术人员进行检修。维修结束后需做校准、校验工作,达不到使用要求的作降级使用或报废处理。精密仪器仪表的维修应由厂家专业技术人员进行,由设备部负责联系。

六、检定校准计划与实施

制定计划:依据仪器仪表台账的分类,制定检定校准周期计划表。

送检要求:

A类仪器仪表需按国家相关规定定期送到指定的有资质的单位进行检定、校准。

B类仪器仪表的检定及校准需有资质的单位及人员(如计量员)进行,并按规定的周期进行。

C类仪器仪表需做好校验工作或日常巡查工作,以确保其使用功能符合要求。

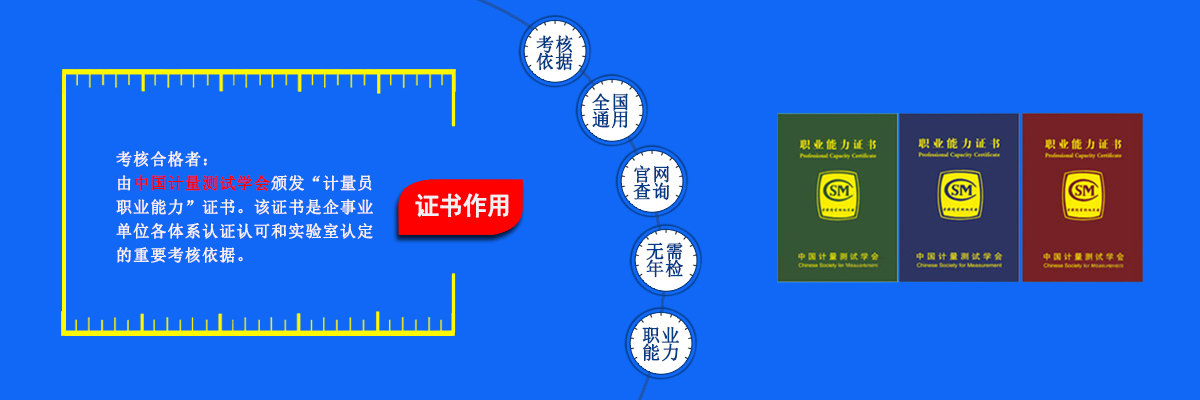

记录与标识:仪器仪表的检定、校准及校验需有相应的记录并标识,标识上必须注明其有效期。

七、不合格处理

对于检定校准结果不合格的仪器仪表,应采取相应措施进行修复、校准或淘汰,确保其符合要求后方可继续使用。

八、内部审核与外部审核

内部审核:定期进行内部审核,评估检定校准管理制度的有效性,并及时纠正存在的问题和不符合项。

外部审核:接受外部审核,对检定校准管理制度进行评估和认证,确保其符合相关标准和要求。

综上所述,仪器仪表的检定校准管理规程涉及多个方面和环节,需要各相关部门和人员密切配合、严格执行,以确保仪器仪表的准确性和可靠性。